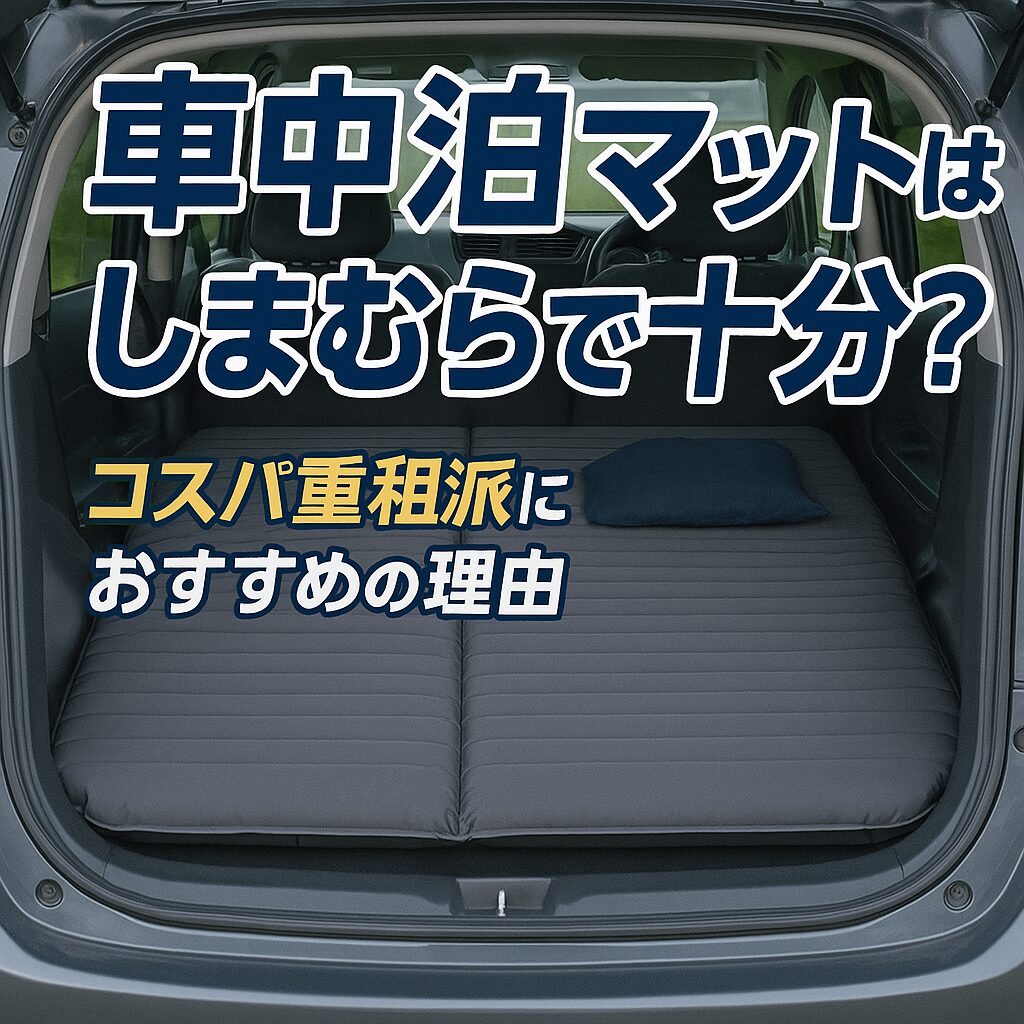

車中泊マットはしまむらで購入できるのをご存知でしょうか。

キャンプや旅行用として手軽に使えるマットを探している方にとって、しまむらは意外な穴場として注目されています。

安さとコスパを重視しながらも、実際の使い心地や口コミが気になる人は多いはずです。

この記事では、しまむらの車中泊マットの特徴や実際の使用感、他ブランドとの比較ポイントを詳しく解説します。

これから車中泊を始める方や、コストを抑えて快適に過ごしたい方に役立つ情報をお届けします。

しまむらの車中泊マットは本当に使える?

しまむらの車中泊マットは、「コスパの良さ」と「手軽さ」が魅力のアイテムです。

結論として、本格的な長期利用にはやや不向きな面もありますが、短期旅行や週末の車中泊には十分活躍できるマットといえます。

理由は、アウトドアブランドの専用マットと比べて価格が安く、厚みやサイズ展開も豊富で、自分の車に合わせやすいからです。

実際に使った人の口コミでも「想像以上に快適だった」「短時間なら問題なく眠れた」といった声が多く、コストを抑えて始めたい人に選ばれています。

具体例として、ニトリやワークマンのマットは品質や耐久性で優れる一方、しまむらのマットは「安いから予備用に買った」「まずは試しに使ってみたい」という需要にマッチしています。

ただし「長時間横になると体が痛くなる」「耐久性はやや弱い」といった意見もあり、長期の車中泊にはクッション材を追加するなどの工夫が必要です。

このように、手軽さと価格重視で車中泊を始めたい方にとって、しまむらのマットはちょうど良い入門アイテムといえるでしょう。

次では、実際の利用シーンごとのおすすめ活用法や、他のブランドとの併用方法についても詳しく紹介していきます。

安さとコスパが魅力とされる理由

しまむらの車中泊マットは、まず価格の安さが大きな魅力です。

一般的なアウトドアブランドのマットと比べると半額以下で手に入ることも多く、気軽に試せる点が評価されています。

さらに、厚みやサイズのバリエーションもあり、自分の車に合う商品を選びやすいのも特徴です。

「高価な専用マットはまだハードルが高いけれど、まずは手軽に始めたい」という方にとって、しまむらの車中泊マットは最適な選択肢になっています。

実際に車中泊で使った人の口コミや評価

口コミを見てみると、「予想以上に快適に眠れた」という声が多く見られます。

特に短期間の旅行や週末のプチ車中泊では十分に役立ったという感想が多いです。

一方で「長時間使うと体が痛くなる」「耐久性はやや物足りない」といった意見もあり、利用シーンによって評価が分かれています。

つまり、快適さを求めるなら工夫が必要ですが、値段を考えると納得できるコスパだと感じている人が多いようです。

他ブランドのマットと比較した使い心地

ニトリやワークマンの車中泊マットと比べると、しまむらの商品は「安さと手軽さ」で優れています。

ただし、厚みやクッション性はアウトドアブランドのマットに劣る部分があり、長期旅行や本格的なキャンプには不向きという声もあります。

その一方で、普段使いの予備マットや急な宿泊用としては十分に役立ち、コストパフォーマンスを重視する人にとっては魅力的な選択肢です。

工夫次第で快適に過ごせるため、「まずは安く試したい」「予備のマットを用意したい」と考えている方にはおすすめできます。

しまむら車中泊マットの種類と特徴

しまむらの車中泊マットは、手軽さとコスパで注目されていますが、種類や特徴を理解して選ぶことが快適性につながります。

結論として、「折りたたみ式」と「ロール式」、さらにサイズ・厚み・素材ごとの違いを把握すれば、自分の車や利用スタイルに合ったマットを選びやすくなります。

理由は、車内の限られたスペースや寝姿勢に応じて適したタイプが変わるからです。折りたたみ式は収納性と段差解消に優れ、ロール式は継ぎ目が少なく寝心地が安定します。

サイズは幅60〜65cmで一人用に、90〜120cmで二人用に対応し、厚みは3〜4cmで段差解消、5〜8cmで腰への負担軽減と目的に応じて選べます。

具体例として、EVAやPEフォームは軽量で耐水性があり扱いやすく、ウレタンは寝心地重視、エアマットは厚みを確保して快適性を高める選択肢になります。

耐久性を維持するには、使用後の乾拭きや陰干し、保管時の工夫が効果的です。

こうした特徴を理解し、自分の車の荷室サイズや利用シーンに合わせて選べば、しまむらのマットでも十分快適な車中泊が可能です。

次では、実際におすすめの選び方や利用シーンごとの工夫についてさらに詳しく解説していきます。

折りたたみ式とロール式の違い

しまむらの車中泊マットは大きく「折りたたみ式」と「ロール式」に分かれます。

どちらも収納性に優れていますが、使い方や車内での扱いやすさに違いがあります。

- 折りたたみ式:パタパタと畳めるため出し入れが早く、荷室の段差をピンポイントで埋めやすいのが利点です。四角く積めるので収納が安定しやすく、買い物や荷物と一緒に積んでも崩れにくいです。一方で折り目の部分が体に当たると気になることがあるため、上に薄手の敷きパッドやブランケットを重ねると寝心地が安定します。

- ロール式:丸めて固定するタイプで継ぎ目が少なく、体当たりの違和感が出にくいのが魅力です。展開したときに面がフラットになりやすく、寝返りが多い人でもストレスが少ないです。ただし円筒形のため収納時に転がりやすく、固定用ベルトやボックスでの管理がおすすめです。

サイズや厚みから選ぶときのポイント

サイズ選びは「車の荷室寸法」と「体格・寝姿勢」のバランスで決めると失敗しません。

購入前に、後席を倒した状態で長さ・幅・タイヤハウスの張り出し・段差の高さをメジャーで測るのが近道です。

- 幅の目安:一人用なら幅60〜65cmが扱いやすく、二人で並べる場合は60cm×2枚か、90〜120cmのワイドタイプが実用的です。ドア側に余白ができる場合は、サイドに小物を置けて便利です。

- 長さの目安:身長+10cm程度あると足先がつかえにくく、斜め寝でも楽になります。長さが足りない場合は、頭側に枕兼用のバッグやクッションを置いて調整すると快適です。

- 厚みの考え方:段差解消が目的なら3〜4cmでも効果が出やすく、寝心地重視なら5〜8cmで腰の沈み込みが和らぎます。体格が大きい方や横向き寝が多い方は、厚めまたは二重敷きを検討すると安心です。

- 組み合わせのコツ:薄手マット+薄い銀マットの二層構造にすると、底付き感と底冷えの両方を軽減できます。折り目や隙間はタオルやクッションで埋めると、体圧が分散して朝の疲れが違います。

素材や耐久性の特徴

素材は寝心地だけでなく、へたりやすさやメンテナンス性にも直結します。

使う頻度や季節に合わせて選ぶと、長く快適に使えます。

- EVA・PEフォーム(発泡樹脂):軽くて水に強く、折りたたみ式に多い定番素材です。適度に硬めで底付き感を抑えやすく、砂や湿気にもタフに使えますが、点荷重が続くと凹みが残ることがあります。

- ウレタンフォーム(高反発・低反発):体に沿いやすく快適ですが、湿気がこもるとへたりやすい傾向があります。通気を意識して陰干しし、車内保管は短時間にとどめるとコンディションを保ちやすいです。

- エア・インフレータブル系:ロール式に多く、厚みを確保しやすくクッション性に優れます。ピンホール対策として保護シートを敷く、修理用パッチを携行する、といった運用で安心感が高まります。

- 耐久性を伸ばす扱い:使用後は乾拭きして湿気を飛ばし、直射日光と高温を避けて保管すると劣化を遅らせられます。折りたたみ式は折り目を毎回同じにしない、ロール式は緩めに巻くなど、クセを分散させると長持ちします。

車中泊でしまむらマットを快適に使うコツ

しまむらのマットはコスパに優れていますが、工夫を加えることでさらに快適に使えます。

結論として、段差解消・断熱遮光・寝具の組み合わせという3つのポイントを押さえると、車中泊の質が格段に上がります。

理由は、軽量で手軽なマットは単体だとサポート力や断熱性が不足しやすいため、周辺アイテムと組み合わせて弱点を補うことが必要だからです。

具体例として、シートを倒した際の段差には折りたたみマットやクッションを重ねたり、100円ショップのジョイントマットを下に敷くとフラットに近づきます。

さらに、銀マットやサンシェードを併用すれば夏は日差しを遮り、冬は床冷えを軽減できます。そして、首や腰への負担を減らすために車中泊用枕やタオルを丸めて使うと、寝心地が大幅に改善されます。

寝袋を加えれば保温性も高まり、季節を問わず安心です。

こうした工夫を取り入れることで「安さ重視で選んだしまむらマット」が、一晩中ぐっすり眠れる快適な寝具に変わります。

次では、利用シーン別のおすすめ活用法や他ブランドとの併用アイデアについても詳しく見ていきましょう。

段差を解消してフラットにする工夫

車中泊で大きな悩みのひとつが、シートを倒したときにできる段差や凹凸です。

しまむらのマットを敷くだけでもある程度は改善されますが、完全にフラットにするには工夫が必要です。

例えば、段差の大きい部分には折りたたみマットやクッションを重ねる、100円ショップのジョイントマットを下に敷く、といった方法が効果的です。

荷物を平らに積み、その上にマットを敷くのも有効で、限られたスペースを有効活用しながら快適に眠れる環境を作れます。

断熱や遮光アイテムと組み合わせること

しまむらのマットはリーズナブルで扱いやすいですが、断熱性はアウトドア専用品に比べると控えめです。

そのため、床からの冷気を防ぐために銀マットを下に敷いたり、窓にはサンシェードや遮光カーテンを取り付けたりすると効果的です。

夏は直射日光を遮り、冬は冷気を防ぐことで車内の温度を快適に保つことができます。

小さな工夫で体感温度が大きく変わるので、マットと断熱・遮光アイテムを組み合わせるのがおすすめです。

枕や寝袋と合わせて快眠をサポートすること

しまむらのマットを単体で使うよりも、枕や寝袋を組み合わせた方が快眠につながります。

特に首や腰の負担を軽減するには、コンパクトな車中泊用枕やタオルを丸めて枕代わりに使うと効果的です。

また、寝袋を使うことで保温性が増し、寒暖差のある季節でも安心して眠れます。

「少しの工夫でぐっすり眠れる環境に変わる」ことを意識して、しまむらのマットにプラスアルファのアイテムを取り入れると、車中泊の満足度がぐっと高まります。

しまむらの車中泊マットと他の選択肢を比較

しまむらの車中泊マットは、価格の安さが魅力ですが、他のブランドと比較することで特徴がよりはっきりと見えてきます。

結論として、「とりあえず車中泊を試したい人」や「短期利用向け」にはしまむらが適しており、長期利用や本格派にはニトリ・ワークマン・アウトドアブランドの製品が有力候補になります。

理由は、それぞれのブランドが持つ強みが異なるからです。ニトリは寝具メーカーとして厚みや寝心地に強く、家庭用布団に近い快適さがあります。

ワークマンはアウトドア志向で、軽量性や収納性が高く持ち運びに便利です。

一方、スノーピークやコールマンなどのアウトドアブランドは耐久性・断熱性・クッション性に優れ、連泊や寒暖差の大きい環境でも安定した快適さを提供します。

ただし価格は1万円以上することも多く、気軽に手が出しにくいのが難点です。

具体例として、しまむらは1,000円台〜3,000円程度で購入可能で、週末のプチ車中泊や予備用にぴったりです。

一方で長時間利用では「体が痛くなった」という声もあり、段差解消マットや寝袋と組み合わせる工夫が必要になります。

このように、価格と快適性のバランスをどう取るかで選ぶブランドは変わります。

しまむらは「入門用」、ニトリやワークマンは「中級」、アウトドアブランドは「本格派」と段階的に選ぶのがおすすめです。

次では、利用目的に合わせた賢い使い分け方や、併用すると快適になるアイテムについても紹介していきます。

ニトリやワークマンのマットとの違い

ニトリやワークマンも車中泊用のマットを扱っていますが、それぞれ特徴が異なります。

ニトリはインテリアや寝具に強みがあり、厚みや寝心地を重視したマットが多いのが特徴です。

一方、ワークマンはアウトドア需要に応える製品を展開しており、軽量性や持ち運びやすさに優れたマットが多く見られます。

しまむらはその中間に位置し、価格を抑えつつ「とりあえず車中泊を試してみたい」という層に向いています。

デザインやカラーも家庭用寝具に近く、普段使いにも流用できる点がしまむらならではの強みです。

アウトドアブランド製品との比較ポイント

スノーピークやコールマンなどのアウトドアブランドのマットは、耐久性や快適性の面でしまむら製品より優れています。

特に断熱性やクッション性が高く、長時間の使用や連泊の車中泊でも快適に過ごせるのが大きなメリットです。

ただし価格は高めで、1万円を超える商品も珍しくありません。

そのため、「頻繁に車中泊を楽しみたい人」や「本格的なキャンプでも使いたい人」にはアウトドアブランド製品が向いています。

逆に「コストを抑えてまず試したい」という方には、しまむらのマットが気軽に選べる選択肢となります。

価格と快適性のバランスをどう考えるか

車中泊において重要なのは、価格と快適性のバランスをどこに置くかという点です。

しまむらのマットは圧倒的な安さが魅力で、1,000円台〜3,000円程度で購入できることもあります。

短期利用や予備用には十分ですが、長時間の使用や本格的な車中泊では快適性に不安が残る場合があります。

そのため「まずはしまむらで試してみて、不満を感じたらニトリやワークマン、さらにはアウトドアブランドにステップアップする」という使い分けがおすすめです。

無理なく始められる点はしまむらの最大の強みであり、予算と快適さのバランスを考えながら、自分に合ったマットを選んでいきましょう。

まとめ

車中泊マットはしまむらでも手軽に購入でき、コスパの良さから初心者や短期利用の方に特におすすめです。

口コミでは「意外と快適だった」という声がある一方で、耐久性や厚みには工夫が必要との意見もあります。

ニトリやワークマンなど他ブランドと比較すると、価格面では強みがありますが、快適性や長期利用を重視するなら選び方を見極めることが大切です。

用途や旅のスタイルに合わせて、自分に合った車中泊マットを選んでください。