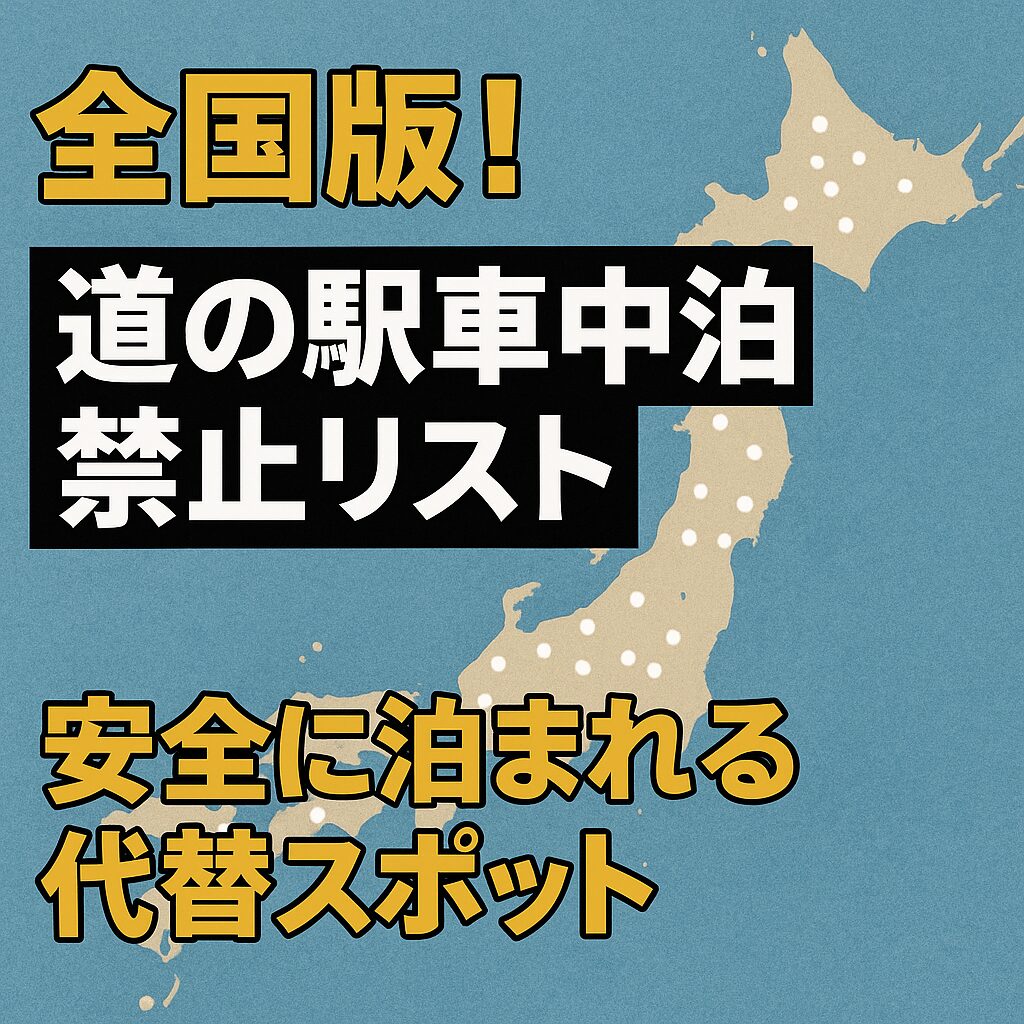

道の駅の車中泊禁止リストは、旅行や車中泊を楽しむ人にとって知っておくべき重要な情報です。

全国的に道の駅での車中泊が規制されるケースが増えており、その背景にはごみの放置やマナー違反、長時間駐車による利用者への影響があります。

本記事では、最新の道の駅車中泊禁止リストと具体例を紹介しながら、なぜ禁止になったのか、また代わりに安心して利用できるスポットについても詳しく解説します。

道の駅で車中泊が禁止されている背景と理由

道の駅で車中泊が禁止される背景には、利用者の増加とともに発生したマナー違反やトラブルがあります。

結論として、道の駅は本来「ドライバーの休憩や地域の情報発信」を目的とした施設であり、宿泊場所としての利用は想定されていません。

禁止される理由は、清掃や安全管理の負担増加、駐車スペース不足、地域住民からの苦情など多岐にわたります。

具体的には、ごみの放置や深夜の調理・騒音、長時間駐車による物流車両の妨害などが挙げられます。

さらに、住宅地に近い道の駅では、出入り音や照明の明滅が生活環境を乱し、住民とのトラブルに発展するケースもあります。

そのため、多くの施設は「仮眠は可能だが宿泊は禁止」と明文化し、看板や公式サイトで周知を進めているのです。

こうした背景を理解すれば、利用者としても「どこなら安心して車中泊できるのか」という疑問を解消しやすくなります。

次のセクションでは、禁止を避けつつ安心して過ごせる車中泊スポットについて解説していきます。

ごみ問題やマナー違反が増えているから

道の駅車中泊禁止リストが作られる大きなきっかけは、ごみの放置やマナー違反の増加です。

ペットボトルやコンビニ弁当の容器が駐車区画に残される、灰皿に生ごみを捨てる、洗面所で食器を洗って排水を詰まらせるといった事例が重なると、施設側は衛生管理や清掃の負担が一気に増えます。

さらに、夜間にテーブルやイスを広げて調理をする、発電機や大音量の音楽を流すといった振る舞いは、休憩施設としての静けさを損ないクレームにつながります。

本来の「短時間の休憩・買い物支援」という役割から外れる利用が目立つほど、明確な禁止を掲示せざるを得なくなるのです。

長時間駐車による他の利用者への影響があるから

夜通しの長時間駐車が増えると、日中に休憩や買い物で立ち寄るドライバーの駐車スペースが不足します。

大型車マスを小型車が占有する、複数台で横並びに停めて荷物を広げるなどの行為は、物流ドライバーや観光バスの導線をふさぎ、安全面のリスクも高めます。

また、アイドリングの音やエアコンの作動音、車外での会話が深夜に続けば、周辺環境の静穏を乱す原因になります。

混雑や安全確保の観点からも、施設は「仮眠は可だが宿泊は不可」「夜間は駐車場を閉鎖」などのルール整備を進めざるを得ません。

地域住民からの苦情やトラブルがあるから

道の駅は地域と共存する公共性の高い拠点であり、近隣住民からの苦情が続くと運営に支障が出ます。

深夜の出入り音やドアの開閉音、照明の点灯が繰り返されると、住宅地に近い道の駅では生活環境への影響が無視できません。

さらに、路上や隣接スペースでのバーベキュー、テント設営、無断の水汲みなどが発生すると、施設管理者と地域との信頼関係が損なわれます。

こうしたトラブルを未然に防ぐために、施設は「車中泊の禁止」や「夜間利用の制限」を明文化し、看板や公式サイトで周知する流れが強まっているのです。

全国の道の駅車中泊禁止リストと具体例

全国には数多くの道の駅がありますが、その中には車中泊を禁止している施設も存在します。

結論から言えば、禁止の背景には「長時間駐車による混雑」「ごみ放置やマナー違反」「地域住民とのトラブル」といった理由があります。

例えば北海道や東北の観光地周辺では、温泉や人気スポットに近い道の駅で利用者が集中し、結果的に「休憩は可だが宿泊は禁止」とルール化されました。

関東・甲信越エリアでは「道の駅なるさわ」のように、富士山観光の拠点で混雑が激しい場所で禁止が明確にされています。

長野県でも「美ヶ原高原美術館」のような標高の高い道の駅で、夜間の騒音や不正利用が問題となり、規制が強化されています。

また、中部・北陸や近畿・中国地方でも夏季の海水浴や観光シーズンに駐車場不足が深刻化し、車中泊禁止を掲示する施設が目立ちます。

四国や九州・沖縄では安全確保や駐車スペース不足から規制がかかる一方で、RVパークやキャンピングカー専用区画を整備する道の駅も登場しています。

このように、車中泊禁止リストの背景を理解することで、利用者は安心できる場所を選びやすくなります。次のセクションでは「禁止を避けて車中泊できる代替スポット」について紹介します。

北海道・東北エリアで車中泊禁止の道の駅

北海道や東北地方は観光客の車中泊利用が特に多いエリアです。

しかし一部の道の駅では長時間駐車やごみの不法投棄が増えたため、「休憩は可だが宿泊は禁止」と明記されています。

とくに観光名所や温泉地に近い道の駅は利用者が集中しやすく、周辺住民や他の利用者とのトラブル防止を目的に車中泊を制限しているケースがあります。

関東・甲信越エリアで車中泊禁止の道の駅

関東や甲信越は大都市からのアクセスが良く、週末や連休には車中泊利用が急増します。

その結果、駐車場が常に満車になり、日中の買い物や観光客の駐車スペースが不足する事態も発生しました。

こうした背景から「道の駅なるさわ」のように富士山観光の拠点となる人気施設では、車中泊が明確に禁止されています。

長野県の道の駅で車中泊が禁止されている場所

長野県は自然景観に恵まれた観光地が多く、登山やドライブで訪れる人が数多くいます。

その一方で「道の駅美ヶ原高原美術館」のように標高の高い人気スポットでは、夜間の騒音やマナー違反の問題から車中泊が禁止されています。

景勝地周辺の道の駅は、観光保護や安全管理の観点から特に規制が厳しくなっているのが特徴です。

中部・北陸エリアで車中泊禁止の道の駅

中部や北陸地方の道の駅はドライブ観光の拠点として人気ですが、都市近郊や海水浴場付近の施設では夜間利用を制限するところがあります。

特に夏季はキャンピングカーや観光客が集中するため、駐車場の確保や治安維持のために車中泊禁止を掲示している施設が目立ちます。

近畿・中国エリアで車中泊禁止の道の駅

近畿・中国地方では観光資源が豊富なため、週末には車中泊希望者が殺到します。

その中で夜間の無断キャンプや火気使用が問題となり、禁止を明記する道の駅が増えました。

特に山間部や観光地の拠点となる道の駅では、駐車場トラブルを避けるために規制を強化しています。

四国の道の駅で車中泊禁止されている場所

四国は自然豊かなドライブコースが人気ですが、一部の道の駅では車中泊を禁止しています。

理由はごみ処理や夜間の安全確保に関わる問題が多く、利用者数が増える観光シーズンには特に厳しい対応が取られます。

「休憩目的のみ利用可能」といった明記がある施設もあるため、事前の確認が必須です。

九州・沖縄エリアで車中泊禁止の道の駅

九州や沖縄では観光客だけでなく長距離ドライバーも利用するため、駐車場不足が課題になっています。

とくにリゾート地や海岸に近い道の駅は夜間の混雑が問題となり、車中泊禁止を打ち出すケースが増えています。

一方で、キャンピングカーの受け入れ体制を整えた施設も出てきており、利用者は選択肢を理解して行動する必要があります。

車中泊禁止の有名な道の駅をチェック

車中泊を計画している人にとって「どの道の駅で泊まれるのか」は気になるポイントです。

結論から言えば、有名観光地に隣接する道の駅は混雑やトラブルを避けるために車中泊禁止を掲示している場合が多いです。

例えば、富士山観光の拠点として知られる「道の駅なるさわ」では、観光バスや一般車両の利用が多く、夜間に車中泊をする人が増えると駐車スペースが不足してしまいます。

さらに夜間の飲食や調理、ごみの放置が問題となり、施設側は明確に「車中泊禁止」を打ち出すようになりました。

また、標高が高く絶景スポットとして有名な「道の駅美ヶ原高原美術館」でも同様です。

ここでは夜間の寒さや霧による安全リスクがあり、加えて長時間駐車やマナー違反の増加から、地域環境を守るために車中泊が制限されています。

このように観光地周辺の道の駅では、混雑や騒音トラブルが発生しやすく、住民や観光業への影響を避ける目的で車中泊禁止のルールが一般化しています。

旅行前に最新情報を確認することで、安心して車中泊できる場所を選べるようになるでしょう。

次のセクションでは「禁止を避けて安心して泊まれる代替スポット」について解説します。

道の駅なるさわが車中泊禁止とされる理由

富士山観光の玄関口として人気の「道の駅なるさわ」は、多くの観光客が立ち寄ることで常に混雑しています。

観光バスや一般車両の駐車需要が高く、夜間に車中泊を目的とした利用者が増えると、本来の利用者が駐車できなくなるという問題が発生しました。

さらに、夜間に飲食や調理を行う人が増え、ごみの放置や騒音による苦情も相次いだため、施設側は「車中泊禁止」を明確に掲げるようになったのです。

道の駅美ヶ原高原で車中泊が禁止されている背景

標高2000メートル近い「道の駅美ヶ原高原美術館」は、絶景を楽しめる観光名所として人気があります。

しかし、夜間の気温低下や霧の発生など自然環境が厳しいため、事故や体調不良といったリスクが高い点が問題視されました。

また、駐車場での長時間滞在やマナー違反が増えたことも重なり、安全管理と地域環境を守るために車中泊が禁止されています。

観光地周辺の道の駅で車中泊禁止が多い傾向

観光地に隣接する道の駅では、日中の利用者数が多いため夜間まで駐車場が混雑しやすくなります。

その結果、長時間駐車や深夜の騒音トラブルが発生しやすく、地域住民や観光業に悪影響を及ぼすケースが増えました。

特に富士山周辺や人気温泉地など、観光需要が集中する場所では「休憩は可能だが車中泊は禁止」というルールが一般的になっています。

旅行を計画する際は、観光地近くの道の駅は車中泊禁止である可能性が高いと理解しておくことが大切です。

道の駅車中泊禁止リストに載っていない場所の利用ポイント

道の駅で車中泊を快適に行うためには「禁止リストに載っていないから大丈夫」と安易に考えないことが大切です。

結論として、短時間休憩と宿泊の違いを理解し、施設利用者や地域に迷惑をかけないように行動することが求められます。

例えば、仮眠程度であれば黙認されるケースもありますが、エンジンをかけっぱなしで一晩過ごしたり、車外にテーブルを広げて食事をする行為は「宿泊」と見なされやすく注意が必要です。

また、駐車場を占有したり、大型車スペースを小型車が使うことは物流ドライバーや観光バスの妨げになります。

さらに、夜間の大声やアイドリング音、明るすぎる照明は他の利用者や地域住民に迷惑を与える原因です。

施設ごとに掲示されているルールを確認し、ごみを必ず持ち帰る、トイレや水道を過剰利用しないといった基本的なマナーを守ることが信頼につながります。

このように節度を持って利用すれば、禁止リストに載っていない道の駅でも安心して車中泊を楽しむことができ、結果的に利用できる場所が今後も増えていく可能性があります。

次のセクションでは「安心して利用できる代替スポット」について紹介します。

短時間休憩と宿泊目的の違いを理解すること

道の駅は本来、長距離ドライバーや旅行者が安全のために「短時間休憩」を取ることを目的とした施設です。

そのため、仮眠をとる程度であれば黙認されるケースも多いですが、宿泊を目的とした長時間の滞在は本来の利用目的から外れてしまいます。

エンジンをかけたまま一晩過ごす、テーブルや椅子を広げて食事をするなどは「宿泊」と見なされる可能性が高いため注意が必要です。

短時間の休憩と宿泊の境界を理解し、節度を持って利用することが大切です。

施設利用者に迷惑をかけないこと

車中泊禁止リストに載っていない道の駅でも、他の利用者に迷惑をかける行為はトラブルの原因になります。

駐車場を複数台で占有したり、大型車スペースに小型車を停めると、本来必要な人が利用できなくなります。

また、夜間に大声で会話をする、アイドリングを続ける、照明を煌々とつけて作業をするなども迷惑行為にあたります。

「自分だけなら大丈夫」という考えを捨て、周囲の人が快適に使える環境を意識することが求められます。

周囲のマナーやルールを守ること

道の駅ごとにルールは異なり、明確に「車中泊禁止」と表示していなくても「宿泊目的の利用はご遠慮ください」と書かれている場合があります。

また、地域によっては夜間閉鎖や駐車時間制限を設けている施設もあるため、掲示物や公式サイトを事前に確認することが安心につながります。

ごみは必ず持ち帰り、施設のトイレや水道を無断で過剰利用しないことも大切です。

ルールを守り、周囲に配慮した利用を心がけることで、今後も車中泊を受け入れてくれる道の駅が増えていく可能性があります。

道の駅で車中泊が禁止されたときの代替スポット

道の駅で車中泊が禁止されている場合でも、安心して利用できる代替スポットを知っておけば快適に旅を続けられます。

結論としては、RVパークやオートキャンプ場、高速道路のサービスエリア、地域の車中泊専用スペースをうまく活用するのが最適です。

まずRVパークは電源やトイレ、ゴミ処理施設が整っており、車中泊旅行者に特化した安心の環境が魅力です。

オートキャンプ場なら調理や焚き火も可能で、アウトドアを満喫しながら宿泊できます。

また、高速道路のサービスエリアやパーキングエリアは24時間利用可能で、長距離移動中の仮眠に最適です。

さらに近年は自治体や観光協会がキャンピングカー受け入れ施設を整備しており、公式サイトで情報を公開しているケースも増えています。

こうした代替スポットを事前に調べておけば、車中泊禁止の道の駅に直面しても慌てることなく行動できるのが大きなメリットです。

次のセクションでは、実際に代替スポットを利用する際の注意点や選び方について解説していきます。

RVパークやオートキャンプ場を活用すること

道の駅で車中泊が禁止されている場合、まず検討したいのがRVパークやオートキャンプ場の利用です。

RVパークはキャンピングカーや車中泊をする人向けに整備された施設で、電源やトイレ、ゴミ処理場などが完備されているため安心して過ごせます。

オートキャンプ場では区画サイトを車ごと利用でき、調理やテント設営も可能です。

料金はかかりますが、快適さや安心感を考えるとコスト以上のメリットがあり、トラブルを避けながら旅行を楽しめます。

高速道路のサービスエリアやパーキングエリアを使うこと

長距離移動の途中で休憩や仮眠を取るなら、高速道路のサービスエリア(SA)やパーキングエリア(PA)も有効な選択肢です。

これらの施設は24時間利用でき、トイレや売店、自動販売機が整っているため、深夜でも安心して休めます。

ただし、SA・PAも「休憩」が前提であり、長時間の宿泊は推奨されていません。

仮眠程度にとどめ、翌朝には出発するなど、利用マナーを守ることが重要です。

地域のキャンピングカー受け入れ施設を調べること

近年は自治体や観光協会が、キャンピングカーや車中泊旅行者向けの専用スペースを提供するケースが増えています。

地方の観光案内所や観光協会の公式サイトでは「車中泊OKの駐車場」や「キャンピングカー受け入れ施設」といった情報が公開されていることがあります。

事前に調べておけば、道の駅が車中泊禁止だった場合でも慌てずに安心できる場所を確保できます。

旅先での安心感とトラブル回避のためにも、旅行計画とあわせて利用可能な施設をリスト化しておくと良いでしょう。

今後の道の駅と車中泊禁止ルールの動向

道の駅と車中泊の関係は、今後の動向次第で大きく変化していくと考えられます。

結論としては、規制が全国的に広がる可能性がある一方で、専用エリアの整備や利用者のマナー次第で柔軟に変わっていくという点がポイントです。

まず、ごみの不法投棄や長時間駐車、深夜の騒音といった問題が続けば、これまで黙認されていた道の駅でも「宿泊禁止」のルールが広がることは避けられません。

特に観光地や都市近郊では混雑回避のために規制が強まる可能性が高いです。

一方で、利用者の需要に応えるために「車中泊専用エリア」を設ける道の駅も増えています。

電源やゴミ処理場などが整備された有料区画を利用すれば、安全で快適に過ごせるというメリットがあります。

さらに重要なのは、利用者一人ひとりのマナーです。

ゴミを持ち帰る、静かに過ごす、長時間駐車を控えるといった行動が守られれば、禁止拡大を抑え、快適な車中泊文化を守ることにつながります。

次のセクションでは、こうしたルールの変化にどう対応していくべきか、具体的なポイントを解説していきます。

全国的に規制が広がる可能性がある

道の駅車中泊禁止リストは今後さらに拡大していく可能性があります。

これまで黙認されていた地域でも、ごみ問題や長時間駐車、深夜の騒音といったトラブルが増えれば、規制が導入される流れは避けられません。

観光地や都市近郊の道の駅では特に、混雑を防ぐために「宿泊禁止」を明記するケースが広がると予想されます。

車中泊専用エリアの整備が進んでいる

一方で、利用者のニーズに応える形で「車中泊専用エリア」を整備する道の駅も増えています。

専用区画には電源設備やゴミ処理場、夜間照明が用意されており、安全かつ快適に車中泊を楽しめる環境が整えられています。

有料にはなりますが、マナーを守りながら安心して利用できるため、車中泊愛好者にとっては歓迎すべき取り組みです。

利用者のマナー次第でルールは変化する

道の駅の車中泊に関するルールは固定的なものではなく、利用者のマナーによって変化します。

ごみを持ち帰る、騒音を出さない、長時間の駐車を控えるといった基本的なマナーが守られれば、禁止の拡大を防げる可能性があります。

逆に、トラブルが続けば規制は一層厳しくなり、自由に車中泊できる場所は減っていきます。

「自分一人くらいは大丈夫」という考えではなく、みんなでルールを守る意識が、これからの車中泊文化を支える鍵になるでしょう。

まとめ

道の駅車中泊禁止リストは、旅を計画するうえで欠かせないチェック項目です。

車中泊禁止の背景には、マナー違反や地域住民への影響といった深刻な問題がありますが、同時にRVパークやキャンプ場といった代替施設も整備されつつあります。

ルールを理解し、正しい場所で楽しむことで、これからも快適で安全な車中泊ライフを続けることができます。